辻外記子

(朝日新聞社 科学医療部次長)

「最期まで自分らしく生きるには〜記者がみた終末期」

予習文献

会田薫子

(人文社会系研究科 死生学)

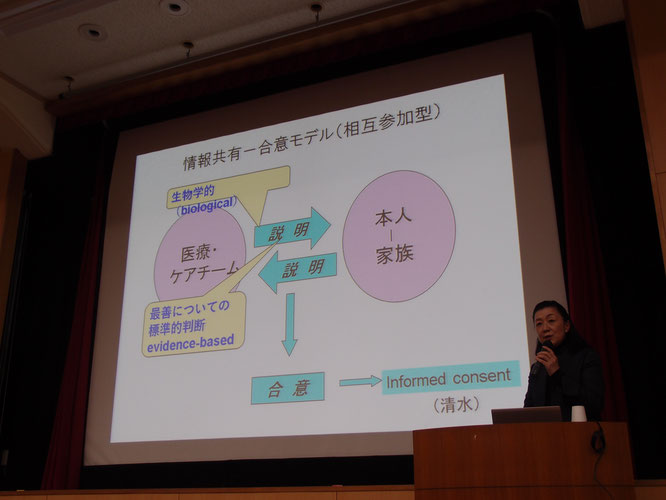

「臨床現場の未来:人生の物語りに沿ったエンドオブライフ・ケアの意思決定」

予習文献

・清水哲郎、会田薫子,『医療・介護のための死生学入門』,東京大学出版会,2017

講義後情報コーナー

履修者のレスポンス抜粋

◆最後の「居場所」に関する講義・議論は、「居場所」講義の最後に相応しい、深く考えさせられるものであった。私の祖母は、5年前に食べ物をのどに詰まらせて以降、ずっと話すことができないまま病院で寝たきりの状態である。母と祖父は5年間、毎日交互に祖母の世話をしてきた。祖母は意識はあるが意思疎通は怪しい状態であるので、一日世話をしている二人にはかなりの肉体的・精神的な負荷がかかっているように思われる。また祖母のほうも、死にたいとは思っていないだろうが、どのような気持ちで夫と子供に世話をされているのかは分からない。私は、祖母が死なずによかったと思っているし、二人もそうであろうが、このような状況が今後何年も続いたとき、それが祖母の、祖父の、母の幸せなのかは正直少し考えてしまう。死は誰にでも訪れる。祖母の件については自分の意見はまだ決まっていないが、それを考えると同時に自分の死に方についても考えていきたい。(法学部 4年)

◆私自身も死という初めての体験を、どんな物理的居場所で迎えるか、そしてどんな精神状態で迎えたいかはこれまでにも何度か考えたことがある。数年前、私の祖父がアルツハイマー病に悩まされながら他界することとなってからだ。記憶がなくなり、最後は誰が家族かもわからなくなった祖父を見て、なんとも言えない寂しくなった経験がある。そんな祖父は死ぬ間際、居場所を感じていたのだろうか。誰が誰かもわからなくなった祖父にとって、自分を囲む友人や家族はどんな人物に見えていたのだろうか。あの日以来、私にはずっとその疑問がある。未だに答えは見つからないし、もしかしたらそれは当事者にしかわからないことなのかもしれない。しかし、祖父が生きた証と作り上げてきた居場所は確かに私達は感じられる。そんな生き方をすること、つまり他人にとっての居場所を作ることが自分の生きた証になるのではないだろうか。私はそうして、生きていこうと思う。(文学部 3年)

◆人間は技術を発展させることで、「できる」ことを増やし、多くの「したい」を満足させてきたが、近年では「できる」ことが増えすぎてしまい、何が「したい」のかわからなくなっている。終末期医療における意思決定の問題もその一例である。と、授業の最後に祐成先生が仰ったのが印象に残った。類似した問題として、胎児に障害があるか検出し、中絶という選択肢をつきつける出生前診断のことをすぐに思い出した。終末期医療における個人の意思決定も、出生前診断における妊婦の意思決定も、とても一人では抱えきれないものになりうる。判断の軸となる自分の価値観や人生観は、自分自身の力だけではわからないことが多いので、周囲の人とのコミュニケーションを通じて結論を導き出すことが重要なのだ。このように、自分の価値観を相対化した上で受け入れる作業は、自己決定を原則とする社会でよりよい意思決定を重ねながら生きるために欠かせないものだと思った。(経済学部 3年)

◆私の父は趣味の登山に出掛けたきり遭難して行方不明になった。今回の講義で死について扱い、父は幸せだったのだろうか、「自分が打ち込んできたこと(仕事や趣味)」で死ねるのは幸せか、ということを考えた。グループワークでは、私の親世代の一般聴講の方ですら、「考えたこともないし、考えられない」とおっしゃっていた。授業でも話があったように、死が近づくにつれて自分の状況は刻々と変わり、病気のことで精一杯で生き終わり方など自分で決断できないことが多い。かといって、健康体で死について考えられるかというとそうでもない。死を意識し始める終末期にはACPを行って家族などと死について考えるだろうが、今死について考えるとしたら、私ができることとは「これで死ねれば本望」を見つけることくらいではないか。死に際の自分の状況などわからないが、その居場所は延命治療の未来や取り巻く環境にかかわらず拠り所となるであろう。(教養学部 3年)

◆今回はエンドオブライフケア、人生の終末期と居場所という観点の講義であった。特に印象に残っていることは会田先生の「生命の二重の見方理論」と辻先生の「ACP」というワードである。まずは前者について、生命そのものと生命の物語的部分の二つに分けて生命を考える見方である。詳しくは従来では疾患のみ(生命そのもの)がその人として認識されていたが、その人物の背景を見て治療、あるいはそもそも治療をするかなどのケアを施すという考え方であり、近年普及し始めてきたものであるそうだ。この理論については私は「生命」というものに対して新たな手法で居場所を与えていることになっているのだ、と感じられた。また後者についても自分の生命の行き先について深く考えるという手法をとっており、居場所を与える大きな契機になる考え方であるように感じられた。(農学部 3年)

◆自分自身の死というものを究極的に個人的な問題として考えていたので、今回、死は死者を見送る側の物語でもあるという見方に触れたことは自分の思考を組み替える1つのきっかけになったと感じる。現代では科学技術や社会システムの発達によって多様な選択肢が存在しており、一見すると全て個人が自律的に選択できるように思える。しかし厳密な意味でニュートラルな選択者として存在することは難しく、選択する権利があるからこそ究極的には他者との人間関係の中で選択のプロセスを共有する必要があることを今回の講義で強く感じた。人間関係の紐帯が強制力を弱めていても、結局人間は関係性から離れては生きられない存在であることを自覚させられる。(農学生命科学研究科 修士1年)